【2025年1月の記録】

国立循環器病研究センターに行く前に、もう一度地元のクリニックで運動負荷試験を受けました。

これは、症状の評価や自覚症状が出るまでの時期を調べる検査です。「動きやすい服装で来てくださいね」と言われていたので、Tシャツ、半ズボン、屋内シューズを持参。まるで部活の試合に臨むような気持ちで、少し緊張しながら検査室に入りました。

エルゴメータを漕ぐ20分間

心電図のケーブルを体に付けた状態で、エルゴメータという固定式の自転車を漕ぎます。20分ほどの時間をかけて段階的に負荷を上げていき、限界まで続けていくというシンプルながらも地味にしんどい検査です。

最初は楽勝に感じても、次第にペダルが重くなり、息が上がり、額にじんわりと汗がにじんできます。呼吸も荒くなり「そろそろ限界か?」と心の中で弱音がよぎります。それでも、医師や看護師さんが見守る前で「もう無理」と言いたくない気持ちもあり、平気な顔を装いながら必死に漕ぎました。心臓がドクドクと暴れているような感覚が胸いっぱいに広がり、「今の心臓はどこまで持ちこたえられるんだろう」と自分に問いかけていました。

昔からスポーツには自信があり、若いころは体力もありましたが筋肉量も減りヘナヘナな近頃は運動という運動とは疎遠でした。けれど、「ここで分かった結果が、手術を決める大事な材料になる」と考えると、必死で最後まで踏み込むしかありませんでした。

結果の説明 ― 数字が示す現実

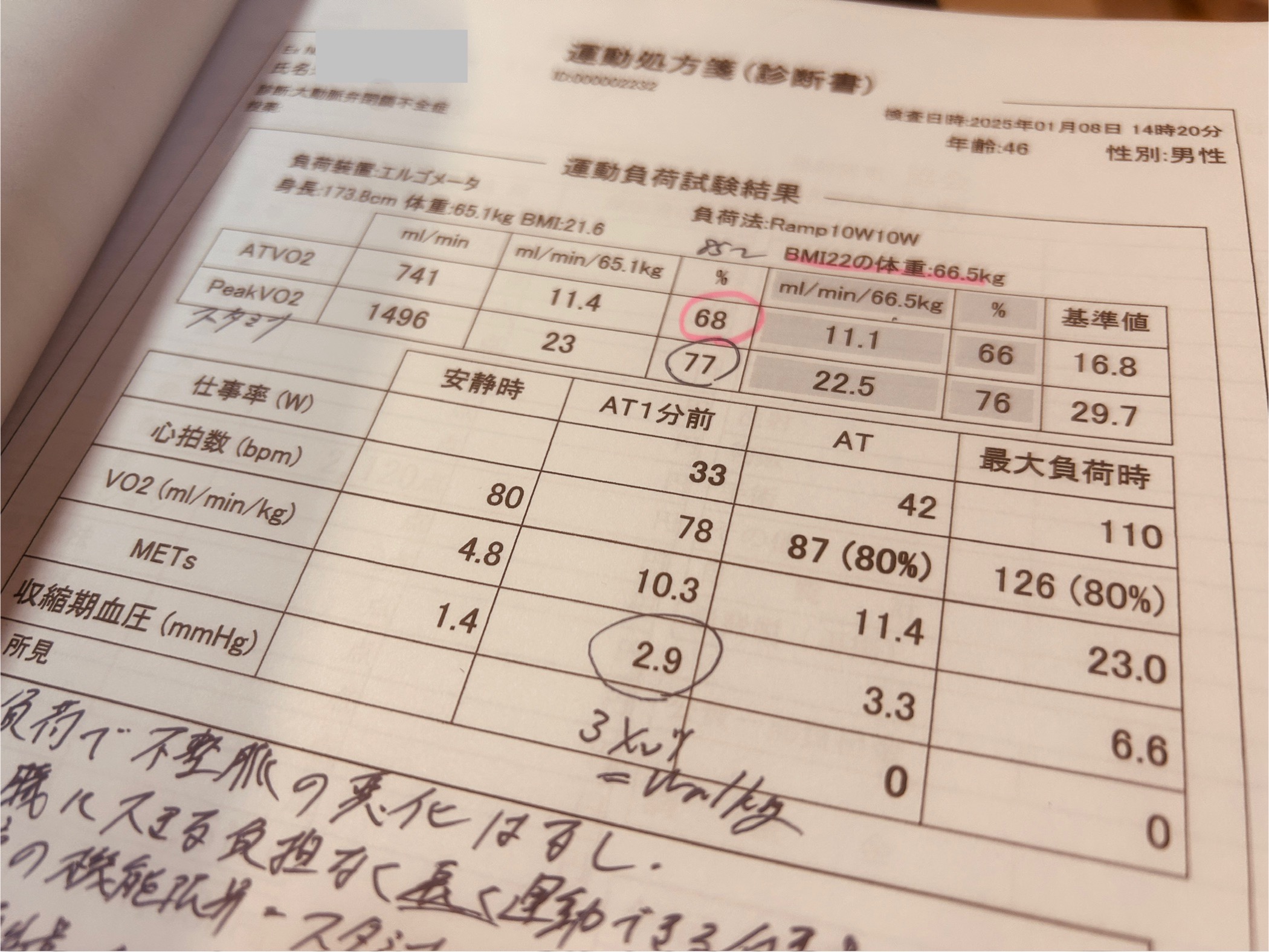

試験が終わったあと、医師から診断書の説明を受けました。結果はやはり、症状のとおり心機能が落ちていました。

最大酸素摂取量(Peak VO₂)は23 ml/kg/分(基準値の77%)。これは「どれだけ体が酸素を取り込めるか」を表す数値で、いわば心臓と肺と筋肉の総合力を示すものです。医師からは「普通の生活は大丈夫だけど、体力はやや低め」との説明。つまり、見た目には元気でも、スタミナは落ちてきているということでした。

また、嫌気性代謝閾値(AT VO₂)は68%。これは「体がどの程度の運動までなら有酸素運動だけで対応できるか」を表します。僕の場合、軽い負荷でも早めに息切れが出やすい状態だそうです。

運動の目安は「3メッツまで」

無理な運動は禁物で、目安は3メッツ程度までと制限されました。メッツとは身体活動の強さを表す単位で、安静時が1メッツ。3メッツは「歩行」「ボウリング」「太極拳」「バレーボール」などが目安とされています。

元バレー部の僕からすると「バレーボール=歩行と同等?」というのはちょっと疑わしいですが(笑)。ちなみに洗濯物を干すのは約2.5メッツ、犬の散歩は3メッツ程度。そう考えると「日常生活は十分できる」とわかり、少し安心しました。少しくらいなら末っ子のサッカーのパス相手くらいはできそうだな。

子どもと過ごす時間を守れる

検査結果を聞いたとき、一瞬「やっぱり悪いか」と落ち込みました。けれど「全く運動してはいけないわけではない」と分かり、ホッとした気持ちもありました。

末っ子のサッカーに付き合ったり、買い物に歩いて出かけたりと、子育ての中では体を動かす場面がまだまだあります。その時間を失わずに済みそうだと思えたのは、僕にとって大きな希望でした。

運動負荷試験から学んだこと

- 運動負荷試験は「心臓のスタミナ」を見える化する検査

- 数字は専門的でも、医師に説明してもらうと自分の体の限界が理解できる

- 心臓病でも、安全な範囲で体を動かせる。その「境界線」が分かるのは大きな安心材料

「心臓病だから安静に」と思い込んでいた自分にとって、これは大きな発見でした。むしろ「正しい運動で心臓を守る」ことが大切なのだと実感しました。

これからの病気との付き合い方を考えるうえで、少し前向きな気持ちを持てた検査でした。

コメント